予選全敗からたった1年で全国大会優勝へ。日本体育大学男子ラクロス部がエンゲージメントと向き合い果たした進化

日本体育大学男子ラクロス部にて、2年間のアシスタントコーチを経て、2023年よりヘッドコーチを務める。ヘッドコーチ就任を機に、Wevoxを導入。チームのエンゲージメント向上に力を入れ、2023年の全国大会優勝までチームを導く。また、2021年より株式会社アトラエへ新卒入社。2年半の法人営業を経て、現在はWevoxの営業を務める。

日本体育大学4年。大学からラクロスを始める。2023年のシーズンより主将を務め、全国大会優勝を果たす。

日本体育大学4年。2023年のシーズンよりスタッフリーダーを務め、ラクロス部が全国大会優勝を果たすまでのチーム作りに尽力。

2023年、日本一の大学ラクロスチームを決める「日清食品 presents 第14回ラクロス全日本大学選手権大会」で見事優勝を果たした日本体育大学男子ラクロス部。続く2024年の社会人チームも含む全国大会(※)でも、準優勝という好成績をおさめました。2022年の大会では、予選全敗と今の姿からは想像できない結果を残していたこのチームは、どのようにして変貌を遂げたのか。Wevoxを導入し、チームのエンゲージメントに向き合い続けた1年間の歩みと、そこから大学日本一へと輝いた背景を、ヘッドコーチ、主将、スタッフリーダーの3人に伺いました。

(※日清食品presents第33回ラクロス全日本選手権大会A1)

エンゲージメントに向き合うことは必要不可欠だった

ーWevoxを導入した背景を教えてください。

後藤:大きく2つあります。1つは、ラクロスというスポーツの特性上、勝つためにはエンゲージメントの高いチームづくりが必要不可欠だと感じたからです。ラクロスは、男子だと約95%が大学から始めるスポーツです。幼少期からラクロスをやっている選手はほとんどいないため、大学4年間でどれだけラクロスに没頭できるかが重要になってきます。

例えば、週に5回のチーム練習以外の時間をどれだけ自主練習に割くかといった、限られた練習時間に対する一人ひとりの姿勢で、試合結果は大きく変わります。そのため、個人の主体性が高まった強いチームをつくるためにも、部員一人ひとりのエンゲージメントをタイムリーに可視化したいと考えました。

もう1つは、試合に出る出ないに関わらず、チームに関わる全員を幸せにしたいという思いからでした。全員で80~90人のチームですが、試合に出られる部員は26人と半分もいないんです。試合に出なくとも、チームにどうすれば貢献できるかを一人ひとりが考え、活動できることを部としても大事にしていたので、そうした環境をエンゲージメントの観点からも整えていきたいと考えました。

ーWevoxはどのように運用されてきたのでしょうか。

後藤:2023年3月に導入してから、毎月欠かさず1~2回Wevoxでのサーベイを実施していて、結果はコーチと幹部陣で共有し、部員全員へのサポートが行き届くように心がけています。週5回の練習のうちコーチが現場に立ちあえるのは週1~2回と少ないのですが、その中でもチームの状態を定量的に把握できているので、助かっています。

内谷:僕たちは一般的にBチームと呼ばれるレギュラーではないメンバーの集まりを、「インパクトチーム」と呼んでいます。レギュラーメンバーが集まるAチームと比べると、インパクトチームにまでなかなか目が行き届かないことが主将としての課題としてありました。もう1つ、チームを支えてくれているスタッフメンバーも、もっと状態を把握してサポートできないかという課題感もあったんです。その点、Wevoxはスタッフを含めた部員全員のエンゲージメントが数値で可視化されるので、チームを引っ張っていくうえでも支えになるものだなと感じています。

また、主将としてチームのビジョンやスローガンを伝える機会が多いのですが、Wevoxを導入するまでは、ちゃんと伝わっているのかがなんとなくでしか分からない状態でした。ビジョンの浸透度合いが、数字で分かるようになったのもすごくありがたかったです。

古川:Wevoxでは自己成長や組織風土といったキードライバーごとに分かれて数値が出てくるので、今どの要素が足りていないかを把握することでコミュニケーションを取りやすくなりました。また、実際に話すだけでは見えづらかった心境を知れたことで、それぞれのスタッフに合った仕事を任せることもできるようになりました。コーチや選手、スタッフ同士を繋げて、必要なコミュニケーションをとってもらえるようになったのも大きいです。

選手だとプレーや練習への姿勢で心理的なコンディションが分かることもあったのですが、スタッフは面談で話すまで個々人の状態を知ることが難しい状況ではありました。実際、Wevoxを導入するまでは、突然辞めたいと相談されることもあったんですね。スタッフリーダーとしてはなんとかしたいと思っている中で、それぞれがどういう心境で部活をやっているかを知れるWevoxの存在は、とても頼りになっていました。

ースタッフとのコミュニケーションに変化はありましたか?

古川:以前は、もともと信頼関係ができている仲の良いメンバー同士でしか話す機会がありませんでした。それも「面談」というよりは、自然な流れで偶然話すという感じでした。ちゃんとした面談は、現場で問題が起きてから対応する形をとっていたので、頻度としても2ヶ月に1回ほどだったと思います。

それが、Wevoxを通してそれぞれの状態が可視化されたことをきっかけに、意図的に面談機会を設け、毎月1回は必ずスタッフ同士が1対1で話すようにしたんです。面談の組み合わせも、一人ひとりの状態に合わせて考えていたので、より良い時間にすることができていると思っています。

チームのビジョンを、一人ひとりのものに

ーエンゲージメントを高めるために、取り組まれていることはあるのでしょうか。

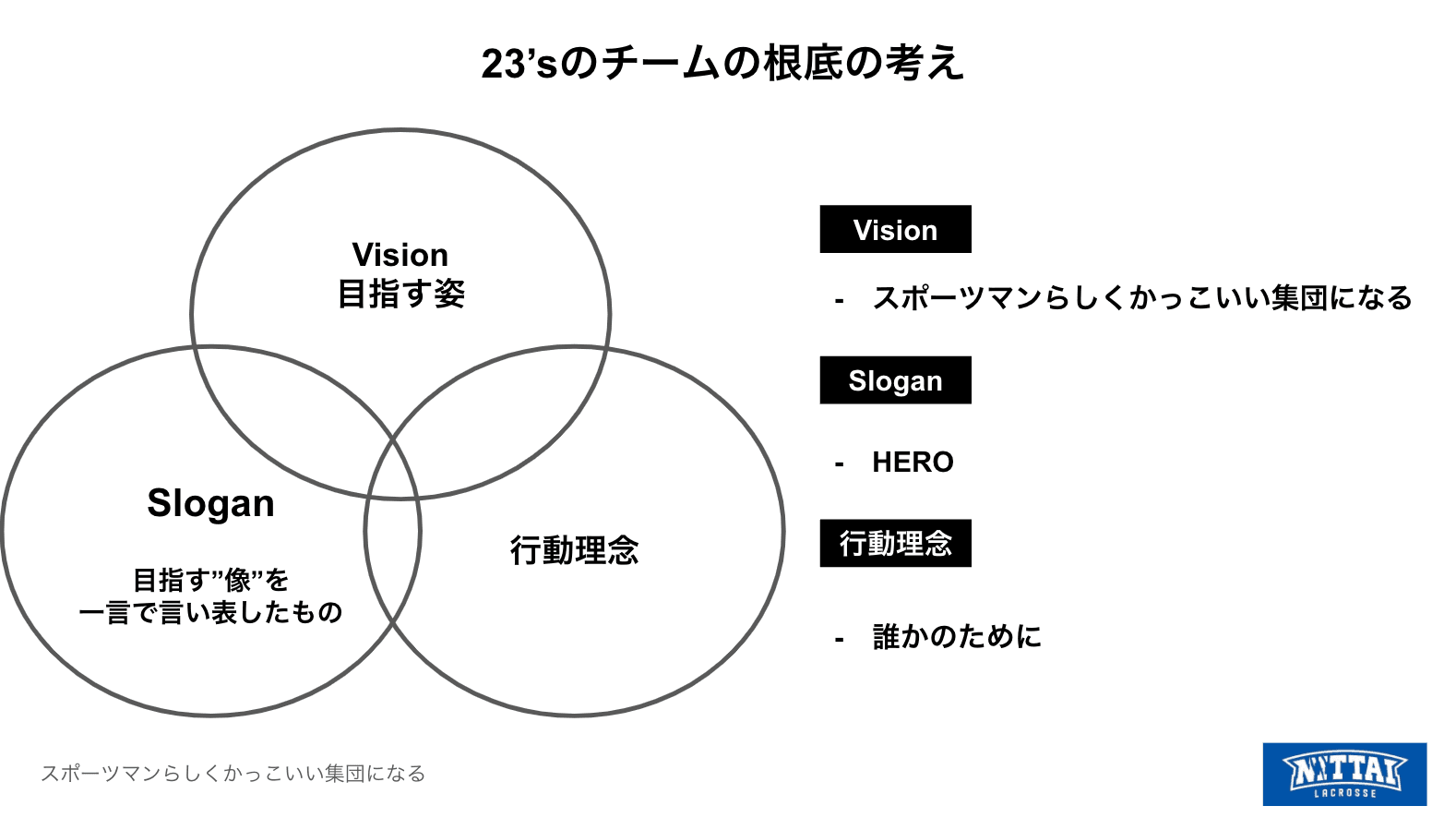

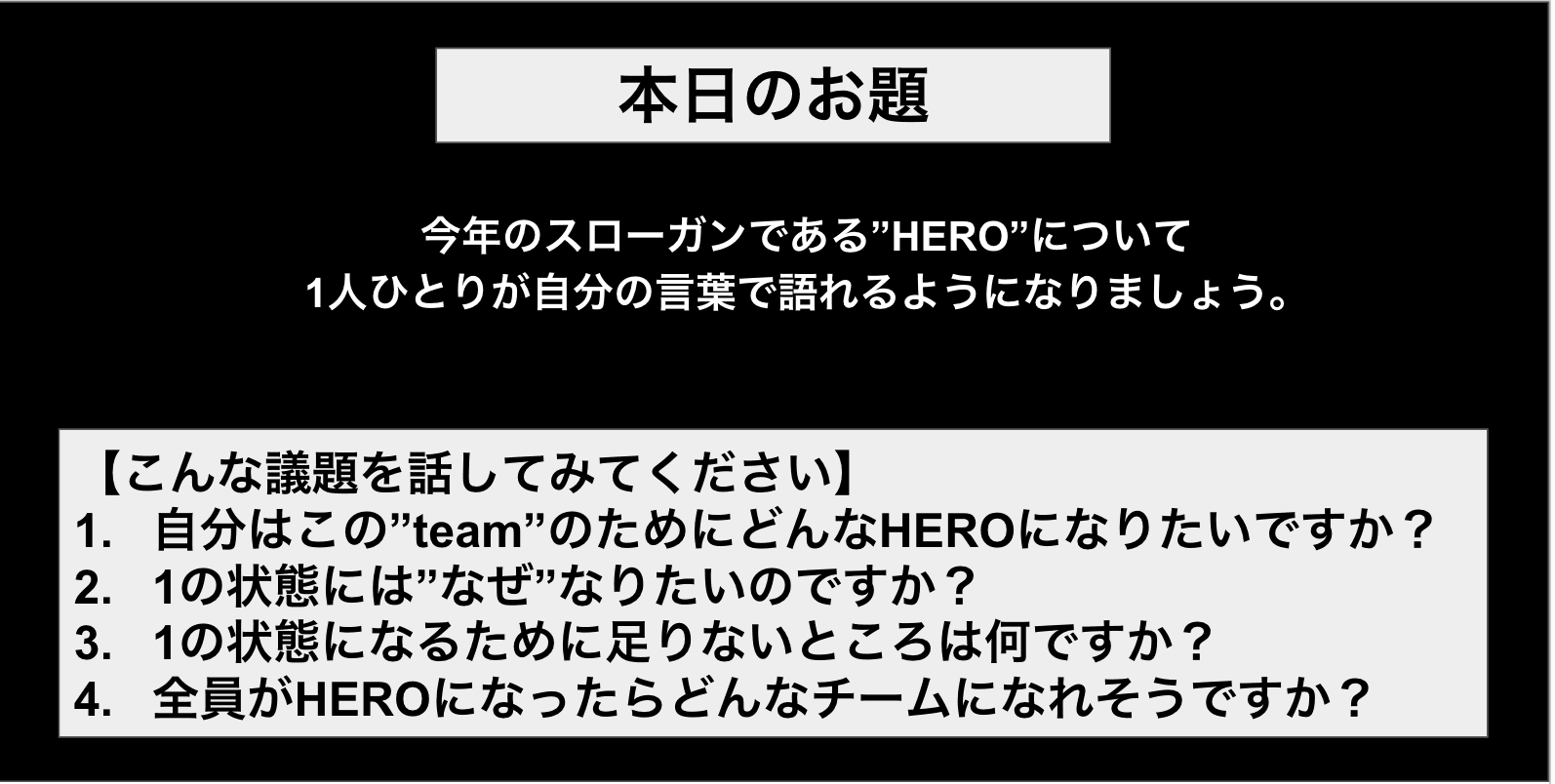

後藤:月に1度、全員が参加するミーティングを1~2時間ほど行っています。これは、チームのビジョンやスローガンを一人ひとりが自分の言葉で話せるようになること、そしてそこで考えたことを日常の行動に繋げることを目的としています。それぞれが自分の中に落とし込んだことを仲間にも共有することで、ビジョンやスローガンの浸透と、それらを掲げる意義をチームで深めることが目的です。

内谷:今年のビジョンは「スポーツマンらしくかっこいい集団になる」、スローガンは「HERO」です。主将である僕が、コーチ陣と最上級生である4年生とすり合わせて決めました。日本体育大学に所属するスポーツマンとして恥ずかしくない人間であること、チーム全員が周りに勇気や感動を与える存在になることを目標に、つくりたいチーム像から考えていきました。毎月のミーティングはもちろん、練習中も常に繰り返し口にしていた言葉なので、自然とチームに浸透させることができていたと思います。

月例のミーティングは去年までも形式的に行っていたのですが、それぞれの役割における報告がメインでした。それだけではエンゲージメントの向上に繋がらないと、今年からは、考える時間をとることを大切にしています。幹部が一方的に押し付けるのではなく、ネガティブなことも含めて全員が発言し合うことで、チームとしての成長を感じられる時間になっていますね。

古川:このミーティングは、チームとしてビジョンに立ち返る機会にもなっていると思います。そして「HERO」というスローガンや日本一という目標も、トップの選手だけでのものではなく、チーム全体のものになっていったようにも思います。グラウンドで戦う選手はもちろん、そうでない選手やスタッフはどういう場面でチームに貢献するのか。一人ひとりがそのことをイメージする時間を持てたことで、「こういうことをしたい」と新しい意見も出てきていました。

後藤:学年や役職関係なく、全員のポテンシャルを100%発揮できるチームにするために、メンバー同士の交流も大事なポイントだと思っています。そういった意味では、プライベートでのご飯の機会や合宿の量も増やしました。

また、決められた練習時間以外で主体的に練習することも、最初はごくわずかなメンバーから始まりました。そういった主体性のあるメンバーが周囲に声をかけて、少しずつ自主練習をするメンバーを増やしていったんです。それは、チーム内に主体性の輪が広がっていった結果です。こうした変化も、メンバー同士のコミュニケーション量が大きなポイントになっていたと思います。最終的には、自主練習が当たり前のチームになっていたことも、チームの強さに繋がりました。

それぞれの志に基づき、疑念のない状態だからこそ

ーエンゲージメント向上に力を入れてから、チームに起きた変化を教えてください。

後藤:まず、試合結果が変わりました。昨年2022年のシーズンでは予選リーグ戦全敗だったのが、今年は予選リーグ戦から関東の決勝戦まで全勝し、そのまま全国大会でも優勝しました。また、全国で1番集客した大学としても結果を残すことができたんです。グラウンド上でのパフォーマンスもそうですが、グラウンド外でも、チーム全体での雰囲気づくりに結果が現れていたと思います。

ー試合結果が大きく変わった背景を、詳しく聞いてもいいでしょうか。

後藤:エンゲージメント向上に取り組む中で1番工夫したところは、先ほども話したビジョンの共有だったと思っています。自分たちがラクロスを通して何を成し遂げるのか、なぜこのチームで勝ちたいのかを徹底的にすり合わせる機会を増やしました。

自分の志に基づいた意志のある行動を全員が意識するような風土ができていたので、自主練習の量も増え、戦術を考えるミーティングにもしっかり準備して臨むメンバーが増えていきました。内谷や古川を筆頭に、チームをリードするメンバーが最前線でその背中を見せ続けて引っ張ってくれたので、チーム全体にもそうした志ある行動が広がっていったと思っています。

また、選手の評価制度も抜本的に変えたことも功を奏したと思います。今までは、決裁権を持つコーチが独断でTOPチームとインパクトチームのメンバーを決めていました。しかし、今年からは幹部とコーチ陣で評価制度の基準を設け、それに基づいて決めるようにしたんです。そして、納得のいかないメンバーはヘッドコーチに意義を申し立てられるような環境を整えることで、全員が納得できる評価体制に少しでも近づけることができたと思っています。実際に毎回5人ほど評価に対して不満や疑問を持っている学生から異議の申し立てがありました。しかし、話し合いの場を設けお互いの考えを共有することで最終的に両者が納得するまですり合わせをしていました。

日本一を決める大会を迎える時には全員が選ばれたメンバーに納得感を持っていたと思います。これもシーズンの序盤から基準を定め、毎回すり合わせてきた過程があったからだと感じます。

古川:選手の発表は毎月のミーティングで発表されることが多いのですが、その時のみんなの顔つきから感じられる納得度も変わっていました。選ばれた選手に対して不信感がない分、チームに対する信頼も厚くなっていたと思います。選ばれなかったメンバーも、切り替えて自分にできることに集中していました。だからこそグラウンドに立つ選手たちにも責任感が生まれて、「みんなで勝つぞ」という気概が強みになっていたと思います。

ー選手以外のメンバーは、どのようにエンゲージメントが高まっていきましたか。

古川:スタッフは、ボックスと言って、ベンチメンバーに入れる人数が決まっているのですが、以前は年功序列で3、4年生が入ることがほとんどでした。こうした背景もあってか、特に1、2年生は、努力しても評価されないことに対して不満を抱いてしまったり、報われないことへの諦めからエンゲージメントが上がらなかったりとWevoxのスコアも低迷していました。

しかし、幹部とスタッフのコミュニケーション機会を意図的に設け、ボックスのうち1枠は必ず2年生が入れるような仕組みに変えたことで、下級生にも機会が生まれ結果的にみんなのエンゲージメントが格段に高まりました。

たとえボックスに入れなくても、集客活動やスタッフ運営など自分にできることを見つけて主体的に動いてくれるメンバーが、コミュニケーションをとる中で増えていったのもすごく嬉しかったです。こうやって、ボックスに入ることが目標になったり、本人のやりたいことを見つけるきっかけが生まれたりしたことがエンゲージメントに繋がっていったと思います。

エンゲージメントに向き合う意義は、スポーツもビジネスも同じ

ーエンゲージメントに向き合うにあたって、スポーツとビジネスにおける違いはあるのでしょうか。

後藤:基本的には同じだと思っています。エンゲージメントが高い状態を、その人が持っているポテンシャルを100%発揮できている状態と自分の中で定義しているのですが、環境や人間関係が関係してくるところはスポーツもビジネスも共通しているように思います。また、チームや会社の目的と、個人のやりたいことがどれだけ重なるかがエンゲージメントに関係してくるところも似ていますね。日々の小さな積み重ねで良い循環を生むのか、悪循環に陥ってしまうか、というところも、根本的には共通しているように思います。

ーその中でも、スポーツならではの特徴はあるのでしょうか。

後藤:スポーツにおいては、試合に出られる選手とそうでないメンバーがいたり、試合結果が明確に出たり、というところでビジネスとは異なる側面もあるかもしれません。ただ、勝利の先に何を目指すのか。ここをチームでとことん考えると必要な部員の数は試合に出るメンバーだけでは到底足りず、試合に出ていないメンバーがどれだけエンゲージメントが高いかで結果も、結果の先にある影響力も見違えるように変わるんだということを学びました。

また、大学スポーツであれば毎年4年生が引退するので、会社でいうと離職率25%の状態かつ会社の役員が全員退職するくらいの感覚です。そのため毎年組織を1からつくりあげなくてはいけない環境も特殊だと思います。だからこそWevoxで毎月の定点観測が大事になってきます。その中でチームとして強くなれるかは、やっぱりエンゲージメントを日々高め続けられているのかが大きく関係していると思います。

観客が思わず立ち上がったり、無我夢中で応援したり、偶然が重なって奇跡が起きたり、という感動が生まれやすいのもスポーツの醍醐味だと思うのですが、メンバーのエンゲージメントの高さが試合でのプレーにも反映され、心が動かされる瞬間に多く立ち会うようになった思います。

エンゲージメントの高さが伝統となるチームに

ー最後に、今後の意気込みを教えてください。

内谷:まずは今後控えている試合において、これまで支えてくださった方への感謝の気持ちを忘れず、感動や勇気を与えられるように最後まで立ち向かいたいと思っています。こうして舞台に立たせていただけるのも、先輩方が積み上げて繋いでくださった土台があるからこそだと思っているので、僕たちも、長い目で日体大ラクロス部のこれからにも繋げられる試合にしていきたいです。

古川:今年のシーズンを通して、スタッフの仕事の幅や可能性が本当に広がったと思っています。一人ひとりがチームに対して貢献できることを考えた結果、もともとあった仕事の枠組みを超えて、限界なくチームのために動くことのできるポジションなんだと強く思うようになりました。自分が気づかせてもらったことを後輩たちにも引き継げるくらい、まずは自分がその一員として体現もしていきたいです。

後藤:技術以上に、ラクロスや仲間への向き合い方、ビジョンに対する覚悟などをチーム一丸となって強く意識できるようになったことが今年1年の大きな成果だったと思っています。シーズンごとに4年生が抜けてはしまうのですが、メンバーが変わっていったとしても、この1年で築いた文化はチームの伝統にしていきたいです。これからもメンバー全員で、ただ試合で勝つだけではない、本当に強いチームづくりに挑戦し続けていこうと思います。