【前編】チームの心理的安全性を高める鍵は?〜リーダーとメンバーそれぞれの立場でできること〜 【加藤雅則氏×Wevoxユーザー対話イベントレポート】

日本興業銀行、環境教育NPO、事業投資育成会社を経て現職。2000年~2007年まで、日本におけるコーチングの紹介と普及に取り組む。2000年以来、上場企業を中心とした人材開発・組織開発に従事する。経営陣に対するエグゼクティブ・コーチングを起点とした対話型組織開発を得意とする。 「両利きの経営」の提唱者であるオライリー教授(スタンフォード大学ビジネススクール)の日本における共同研究者であり、オライリー教授が会長を務めるコンサルティング会社changelogic社(https://changelogic.com)の東京駐在も兼務する。大手企業を中心に、人材育成・組織開発・後継者育成に関するアドバイザーを多数務める。

昨今、注目度が高まる組織における“心理的安全性”。バズワードにもなっているこの考え方ですが、自分たちの組織やチームに根付かせるには何が必要なのでしょうか。このテーマをもとに、両利きの経営でおなじみの加藤雅則氏とWevoxユーザーが対話をしたイベント『全社員必見! チームに必要な心理的安全性とは~リスクをフォローしてくれるチームですか?~』をレポートします。

心理的安全性に必要なフォロワーシップ

平野:最初に、司会の私から心理的安全性についてご説明します。「心理的安全性が高い=社員の仲がいい」と考えられる方も多いかと思いますが、本来の意味は「率直、あるいは建設的に反対したり気兼ねなく考えを交換したりできる」ということです。もうひとつよくある誤解ですが、日本企業が軸としてきた、「終身雇用」=「心理的安全性」ではありません。これからのVUCA時代と言われる世の中において、これまで同様の安心・安定を土台としたものではなく、リスクをしっかり取りながらも健全に意見交換をしながら心理的安全性を高めていく必要がある。この前提を念頭に今日は話を進めていきたいと思います。「心理的安全性は土台としてなくてはならないもの」といった観点で捉えること、これをなくして成果の出るいいチームにはなれないぐらいの危機感を持っていきたいと考えています。

加藤:心理的安全性は、すごく世の中に広がりましたね。経営陣の中でも「心理的安全性が弱くて」という方もたくさんいますし、当然現場でも「若手の人の心理的安全性がない」みたいなことは会話の中にも頻繁に出てきます。ただ僕自身、違和感を覚えるときがたまにありまして、「うちの会社は心理的安全ではないですよね」と言われると「いや、自分はどうなんだ」と言いたくなっちゃうんですね(笑)。

心理的安全性にはいろんな捉え方がありますが、僕がアメリカの企業の人たちの話をよく聞いていて思うのは、リーダーシップはリーダーシップ単独では成立しないんですよね。リーダーシップは、フォロワーシップがあって初めて成立します。要は「こういうことをやろう」と言ったら「それいいね」「一緒にやりましょう」と誰かが手を挙げてくれるからリーダーシップが成立するのです。このフォロワーシップがないと、リーダーシップが成立しないという文脈で心理的安全性を捉えるといいと思います。アメリカの人たちと議論している中で「今日本でサイコロジカルセーフティがひとつのブームになってきた」という話をすると、「リーダーシップは誰にでもとれるけれど、その人が手を挙げたときにフォロワーシップに繋がるかどうかという観点で見るといい」と話をしてくれたので、1つ目の話として、ここでみなさんに共有します。

その議論の中では、エドモンドソンさんの心理的安全性に関する研究についても話題に上がりました。あくまで友人が教えてくれたという限定条件で、「なぜ心理的安全性がアメリカで注目されるようになったか、特に西海岸のGoogleやAppleで出てきたか」という前置きで聞いていただきたいですが、友人が言うには、中国系やインド系の人たちが西海岸のテック系企業に入ってきた影響があるというのです。アメリカの会社は比較的フラットな感じだったのですが、すごく優秀なインド系や中国系の人が権威主義的な立ち振る舞いをするのに驚いたと。アジア的な文化や価値観というのもあるとは思うのですが、そういった上から目線的な指示命令に必要な1つのカウンターとして、出てきた概念が心理的安全性なんだと話していました。

僕はそこで初めて、心理的安全性の話がどういう背景で生まれてきたかに腹落ちをしました。研究だけ見ているとピンと来ませんが、リアルの現場で起きている事例を教えてもらったことにより、自分の中では納得できたというのが2つ目のお話です。

3つ目は、「安心社会から信頼社会へ:日本型システムの行方」というタイトルの山岸先生が90年代に出版された著書についてです。よろしければぜひ読んでみてください。この本は、今後の日本社会がどうなるかを予言した書だ、と言われています。3.11の大震災のときにも一度注目されましたが、「安心社会」とは不確実性、様々なリスクに対して、同質的な人同士で空気を読んで同質性を作ることで、その不確実さを消す社会だと山岸先生は書かれています。一方の「信頼社会」は不確実性をうまく活用していく、そもそも不確実なことは起きる前提で成り立っていると書かれています。

日本はどちらかというと安心社会、アメリカなどの欧米はどちらかというと信頼社会で、日本も徐々に同質性が崩れていって安心社会から信頼社会に移行していくんじゃないかというのが、山岸先生が96年頃に提唱した概念です。こういった話が3.11で再注目されましたし、先ほどのエドモンドソンの心理的安全性の話が出てきたときにも、この話は僕の中ですごく被りました。信頼社会に移行する中で考えるのがこの心理的安全性のような話だと僕自身が考えているので、Q&Aの前にみなさんに共有しました。

両利きの経営=知の探索と深化ではない

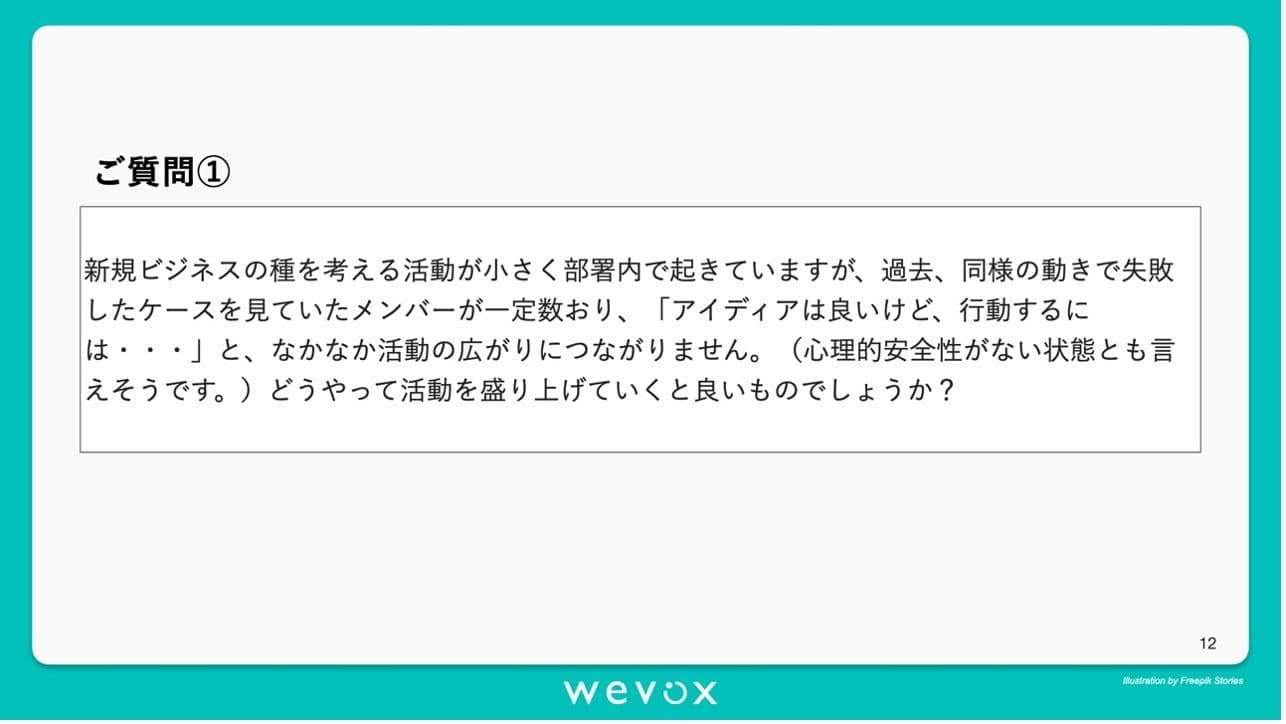

平野:ありがとうございます。では早速1つ目の質問です。

このご質問は、過去にWevoxユーザーからいただいたものとリンクしています。せっかくいい流れが起きているけれど、「そうは言っても過去失敗したな」ということで、リスクに対して躊躇する人もいるチームを、どう融合して推進していくのか。そこに心理的安全性が関係してくるのか、といったところでこの質問を選びました。

加藤:ありがとうございます。最近の僕は専ら両利きおじさんになってますから、両利き的に言いますと、両利きというのは既存事業を深堀っていく組織活動と探索事業という機会を探していく組織活動の2つを両立させるもので、これを組織能力と言っています。みなさんに言っておかなくてはいけないのは、両利きの経営は知の探索と深化という捉え方では実践できないということです。

「提唱者は一言もそんなことは言っていないので誤解のないように、と日本の人に言ってほしい」とオライリー先生からも言われています。知の探索と深化という話ではなくて組織活動の話をしているんですね。異なる組織活動が必要で、既存事業には、なるべくミスをしないで、正確に品質のいいものを低コストで作る組織活動をよしとする事業システムが必要です。既存事業は目標が動かずに決まっていて、いかに効率的にその目標を目指すか、といった組織活動になります。

一方の探索事業は目標そのものが動いてる、または見つからないわけで、失敗しながら選択肢を絞り込んでいって、不確実性をどうマネジメントするかという活動が必要なんですね。ですから、その相矛盾することを正確にやらなければいけないというのが両利きの世界なのですが、失敗してはいけない事業も当然あると思うので何でもかんでも失敗すればいいという話ではありません。探索事業の場合のおいては、失敗をすることで不確実性をどんどん絞っていく事業システムが必要だと言っているんです。

組織の行動基準や行動原則=組織カルチャーをどうつくるか

そういう組織をつくるときに決定的に大事なのはその組織のトップです。ちょうどWevoxでも「Wevox 組織カルチャー」が5月にローンチしましたね。ここでいうカルチャーは「社風、風土」というよりは、「行動基準や行動原則」という意味合いで捉えてほしいです。探索部門は、どんどん失敗して新しい可能性を絞り込んでいく組織学習のカルチャーをつくる必要があります。それにはそのトップの役割がすごく大事で、ボトムアップでカルチャーを作るのはすごく難しいです。

みなさんお分かりだと思いますが、やはり上の人の影響力はすごく大きいんですね。例えばアメリカの企業でも、ビジネススクールなどでは「経営トップの3分の1の時間はカルチャーづくりに費やしましょう」なんて教えているぐらいです。NetflixやAmazonの事例でも3分の1以上はカルチャーの時間に使っている統計結果があるので、このご質問で言うと、例えば探索活動をしている組織のトップがどういう文脈をつくるかが大事になってきます。

具体的な事例を1つご紹介すると、僕は今とあるメーカーの両利きの経営のコンサルティングを行っているのですが、そこの組織探索のトップである副社長の方は「登る山は決めたけど登り方は自分でも分からない。だから登れるやつから登ってほしい」とみんなの前で言っていたんですね。「登り道を見つけたら見つけましたと言ってほしいし、万が一遭難したら助けに行く」と。トップ自らがこういうことを発信するだけじゃなくて、具体的な案件のときに「失敗してもいいからどんどんやる、失敗して何が分かったのか、どこを攻めたらいいのか、それを教えてほしい」というようなことを言いながら、ぐるぐる事業を回すんです。

探索部門と既存事業はいい悪いではなく、求められている組織活動が全く違います。ですからそれを可能にする事業システムを作らなくてはいけません。前回からずっと、コングルエンスモデルと言われるものには4つの基本要素があるとお話ししてきました。両利きの経営の提唱者たちが言っているのは、「共通のカルチャーも大事ではあるが、探索事業、既存事業のそれぞれに適したサブカルチャーをどうつくるか」という話です。ですから、各組織のトップはコンテキストをつくる部分で大きな役割を果たします。ボトムアップだけでは難しいので、トップダウンとボトムアップがミートするところで作るということで、トップの人が自ら降りていけるかが重要ですね。

イノベーションを組織化する際のガードレールが組織カルチャー

どこの会社もそうですが、探索側の組織は、トップでも答えは分かりません。ですから、知らないという意味ではみんな同じです。そういうイノベーションを創出してきた人にインタビューしたり、エグゼクティブコーチングをしていてよく言われるのは「加藤さんは組織論の専門家だから組織のことを言いますが、僕は組織からイノベーションは起きないと思う」ということです。

それに対して僕は「そのたった1人から生まれた着想をいかにみんなで早く共有して、それをスケールアップしていくか、全面展開に持っていくかが組織能力とか組織活動なんですよね」と言います。実際にやってきた本人としては、たった1人でやっていたという感覚があるようなので、探索側にも、1人でやるという人を作る必要も当然ありますし、そういう人が出てきやすい安全のガードレールのようなものを作って、そこを自由走行してもらうといいですね。探索側の組織はそういったガードレールなしで「失敗していい」と言ってもなかなかそういう行動には取れません。ガードレールの役割が、実は行動基準や行動原則である組織カルチャーなんです。

僕は組織カルチャーが専門というのもありますが、日系企業などはもう一度組織カルチャーを見直す必要があるのではないかと思います。そういう意味でぜひWevox 組織カルチャーをご利用いただきたいです。スピードが大事だといってもその感覚が全然違いますし、リスクが大事だといってもトップとミドルで大切さや尺度が全く違います。カテゴリーは一緒で大切だといっても、そのメモリや尺度が違うことはデータで見ると明らかになりますし、経営チームの中でもばらつきがあるのが可視化されていきます。日本の企業がもう一度、社風とか風土といった言葉でごまかさないで組織カルチャーと向き合う。トップが本気になれば変えられるところに希望の光があるので、トップの役割としてぜひお願いしたいと思います。

既存事業、探索事業の溝をなくすための「大きな屋根」

平野:ありがとうございます。参加者の中で、今の質問とリンクする課題感を持っている方がいたら、ぜひ追加でご質問ください。

質問者:ぜひ質問させてください。先ほどの質問1のケースは否定的なスタンスの人が本業で所属する部署の心理的安全性が低いから、探索側の活動に自信を持って参加できないのでは、と受け取りました。探索側の活動を主催する人が、メンバーが所属している本業の部署の心理的安全性はどのように高めていけばいいのでしょうか?新規ビジネスの種を考える活動はそのメンバーの本業が別にあって、例えば30%くらいのリソースを使って参加するケースもあるはずです。そうした場合、その人が70%を割く本業のチームに心理的安全性がないケースもあるのではと考えています。

加藤:探索事業を既存事業側の人が、「こっちはコスト1円を削るために一生懸命なのに、お前らは100億200億突っ込んでもらっていいよな」と捉えるケースはよくあります。こうした衝突を避けるためには、全社共通の大きな屋根、何のためにやっているかという自分たちの存在意義や、お互いにやっていることへのリスペクトが必要ですね。

それは既存事業と探索事業の両方の上に立つ人が、大きく束ねるようなコンセプト、今風に言うとパーパスを明確にしていないとそういうことが起きるという話はあります。ですからそれを束ねて、異なることに取り組む人たちがお互い役割を持っているという文脈をトップ自身がつくらなくてはいけないのは、両利きの経営の肝中の肝だと言われている部分の1つです。

ただ、もう1つ今のお話の中で気になったのは、今の自分の時間の30%ぐらいを割いてこっちをやるというのは、極端に言うと個人レベルでの両利きです。そして個人レベルの両利きはすごく難易度が高いです。タッシュマンとオライリーが言っている本来の両利きは構造的分離で、もし両利きをやるのであれば既存事業の深掘りと、事業の探索は分けた方がいいという話です。

それはなぜかというと、必要となる行動特性が違うからです。事業システムが異なるので、分離しましょうというのが基本的な考え方です。そして分離するだけではなく、部分的に統合して新しいアイディアを接続して、最終的には既存事業に持ち込んでそこでスケールアップをしないと意味がないんですね。ただ、既存事業を回しながら何%を使ってやれなんて話がありますが、実務的にはなかなかやれないですよね。

それって両利きのつまみ食いなんです。リソースの配分をしっかりすることが経営論としては大事になってきます。両利きにもいろんなレベルの両利きがあって、全社レベル、事業本部レベル、事業レベル、チームレベル、個人レベルとあります。個人レベルは副業などキャリア論としては十分あり得ます。ただ、仕事レベルで異なることを同時にやるというのは難易度がすごく上がるので、そこへの配慮は必要かと思います。

“文句言いの人”への適切な対応法は?

平野:ありがとうございます。コメントをお二人からいただいています。1人目が「活動を盛り上げる手段として、盛り下げる方にご退出いただくというのはどうでしょうか。無理にネガティブな形の考えを矯正するのはあまり建設的なこととは思えません。やる気のある1名だけで、どんどんアイディアを出していくことに注力する」といただきました。

加藤:この指摘は、いいところを見ておられます。僕はコーチング育ちなので、盛り下げたり文句を言ったりする人を「まあまあそう言わず一緒にやりましょう」と宥めて一所懸命やっていたんですけど、あまり効果的ではないですね。やはり新しい動きをしようという人を推して、その人たちが多数派になっていく流れを支援する方が、組織が変わる確率は格段に上がりました。文句言いは最後まで文句言いなんです。誰が最初のコアの集団を作るのか、そこからどう広げていくのか。

嫌味な言い方をすれば、日本の組織はどちらかと言うと勝馬に乗るところがありますから、勝馬戦略をしないと組織は変わりません。文句言いの人に引っ張られるとブラックホールのようになって、多くの人がそこに吸い込まれていくんです。自分自身もネガティブになってしまい、続けられなくなって反対にやめてしまうというようなことが起きるので、最後は人事異動、いわゆる人事断行です。上の人がどれだけ貢献してきた人でも、ストッパーになる人には変わってもらわないと、組織の本気のスイッチが入りません。ですから僕は、そういった場合に最後に必要になるのは人事だと思っています。

ただいきなり人事にいくのは乱暴なので、丁寧に見極めなければいけません。もし最後まで流れを止めるような方がいるのであれば、その人も信念を持って反発しているということになります。そうするといい悪いではないので、その場合は役割を降りてもらう、変えてもらうことを丁寧にやる必要があります。トップの本気度というのがそこに出るわけで、「人事は経営からメンバーへの最大のメッセージ」というのはドラッカー先生がかつて言っていたことですけど、本当にそうだと思います。いきなり人事にいくのではなく、お互いどういう風に考えているか、同じものを見ていても違う見方や解釈はあり得るので、丁寧なすり合わせが必要ですね。

既存事業と探索事業ではリズムが全く異なる

平野:ありがとうございます。もう1つ質問をいただいています。「加藤先生の両利きの経営を読ませていただきまして、事例にあったAGCの状況が非常によく共感できました。新しい試みを進めたい開発チームは現行の量産チームの理解がなかなか得られません。量産部門長は現状保持を最優先していますが、現場の開発メンバーや経営メンバーは開発処理もうまく回るようにしたい、開発チームの仕事のルーチンをうまくサブシステムとして構築したいという段階です」

加藤:これは実はAGCだけではなく、他の会社でも同じような事例がありますね。1つこの質問に対して申し上げたいのは、事業のサイクルが違うということです。オライリー先生たちが書いた「コーポレートエクスプローラ」という、日本での3冊目の本を今翻訳しているので、来年の年末か年明けには出すつもりですが、彼らが言っているのは、リズムや歯車が違うということなんですね。

既存事業の量産の人たちがぐるぐると回っている一方で、探索事業・新しい人たちのリズムは3年、下手すると5年のサイクルで回っているので、基本的に事業のサイクルやリズムが噛み合いません。だから分けようというのが両利きなのですが、ただ分けるだけでは駄目で。

AGCのすごいところは、くるくる回っているネジと大きなサイクルで回っているネジがあって、そのネジの真ん中にもう1個、調整ネジを入れている点です。AGCの場合はそれがBDDと呼ばれる事業開拓部の人たちの役割で、要はアイディアを事業化して育成し、事業の目処がたってから量産チームに持ち込んで還元していくんです。そうすると既存事業の人たちも事業のネタがもらえ、メリットを享受できるので、俄然協力するようになります。循環する流れを作る中で「これは役割分担でやってるだけなんだ」というお互いへのリスペクトや、そういうものに対しての腹落ち感をつくっていくのがトップの役割なんです。

ですから「現場でそれぞれやっておけ」では両利きは上手くいきません。多くの企業で、両利きの経営がなかなかうまくいかないというお話を聞きますが、やりっ放しとか言いっ放しなんですよね。両方の異なる矛盾を繋ぐことを、トップがやらなければいけません。加えて、それを仕組みでも支えた方がいいのではと、AGCの取り組みは、先ほどお話した現在翻訳中の本でも取り上げられています。世界的にも注目されている面白い事例になってきましたので、ぜひ盗まれるといいんじゃないかなと思います。

トップに問題を戻すためのフィードバックの必要性

平野:どんどんコメントが入っておりますのでもう1つ読み上げます。盛り下げる要素の例ということで「すぐ数値を求める、リスクへの対策を問い詰める、人事評価昇進昇格で低くする。これらは経営トップの言動、上から下は見えないけれど下から上はよく見える、降りる・やめるは難しいですね」といただいております。

加藤:これを言っていると「トップが駄目だから駄目なんだ」というような話になってしまうのでそこは要注意で、もしそうだとしたらトップを動かしていかなくてはいけません。かつて日本企業が強かったのは、ミドルがトップを動かしていた時代があったからです。それがここ10年ぐらいは、効率性で選択と集中とか言ってトップがバンバン指示を出すという時代になってしまったのですが、トップは答えが見えているのかというと、実際は分かってないみたいです。

僕は今30人ぐらいコーチングしていますが、役員の人たちは「俺だって分からない」とみんな言うんですね。当然役員側のエデュケーションや意識改革も必要なのですが、ボトムアップしていかないと駄目な部分もあります。ですから僕は、トップダウンとボトムアップがミートしないと組織は変わらないと言っているのですが、みなさんの方から問題提議をしていくことが大事ではないでしょうか。両利きの経営だと言いつつも、提案が来ると「大丈夫か、本当か?」と身構えるトップもいますが、それだったら両利きにならないよね、と僕なんかは思います。「俺だって登り方は分からない。登る山は決めたけれど登り方が分からないから教えてほしい。遭難したら助けてやるから」くらいまでトップが言わないと、組織は実際には動かないですよね。

ただ経営批判するのではなく、こういう施策やこういう動き方してほしいとか、こういうメッセージを出してほしいといったことを、目的とセットで働きかけていかれるといいと思います。それから、経営者同士も横で情報交換をしているので、意外と向こうも提案を待っているんじゃないかと思います。適応課題の場合は本来働くべき人に仕事を戻さなくてはいけない、「Get the Work Back」が大切だと前に話しました。その人に問題を戻していく。ここがあなたの仕事だからここをやってほしい、これをお願いしたいというボトムアップをされるのがすごく必要だと思います。トップは忙しいので、全部見えているとは限りませんから。

後編はこちらから!