「コミットメント」とは?本質から高め方まで徹底解説

ビジネスにおけるコミットメントとは、目標達成に対し「責任」をもって深く関わり、その達成を「確約」する強い決意を示す言葉です。単なる「やる気(モチベーション)」とは異なり、困難があってもやり遂げる揺るぎない姿勢を指します。

VUCAと呼ばれる不確実な現代において、個人が自律的に目標を追求し、組織が持続的に成長するための推進力として不可欠であり、従業員エンゲージメント向上にも繋がります。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。

コミットメントとは?ビジネスにおけるその本質を理解する

達成への「責任」と「確約」を示す言葉です

「コミットメント(Commitment)」は、英語が語源で、「委託」「公約」「責任」「深い関与」といった様々な意味を持つ言葉です。ビジネスにおいては、「ある目標や課題に対し、責任をもって深く関わり、その達成を確約すること」という意味合いで使われるのが一般的です。単に「参加する」や「協力する」というよりも、さらに一歩踏み込んで、「強い決意と責任感を持って取り組む姿勢」を示すニュアンスがあります。

例えば、個人が仕事の成果に対して「コミットする」と言えば、与えられた役割を果たすだけでなく、その結果に全責任を負い、何が何でも成し遂げるという強い意思表明になります。また、企業が社会に対して「コミットする」場合は、特定の価値観や目標の実現に真剣に取り組むという約束を表します。

最も有名な例は、「結果にコミットする」でしょう。これは、単に努力するだけでなく、具体的な成果を出すことを強く約束し、その責任を負うという意味です。プロジェクトを進める上では、「プロジェクトにコミットする」と表現することで、そのプロジェクトの成功に積極的に関与し、全力を尽くす決意を表します。さらに、ある事柄に「フルコミットする」と言えば、自分の持てる時間、労力、資源の全てを投入して取り組むという強い意思を示します。

「モチベーション」とは似て非なるものです

「コミットメント」とよく似た言葉に「モチベーション」がありますが、この二つは異なる意味を持ちます。モチベーションは、「やる気」や「動機づけ」といった、行動を起こすための内面的なエネルギーや意欲を指します。一方、コミットメントは、「目標達成に対する責任感や確約、深い関与の度合い」を示すものです。

例えば、新しいプロジェクトが始まった時、「面白そうだ、頑張ろう」と思うのはモチベーションが高い状態です。しかし、そのプロジェクトで「必ず成功させる」という強い決意と責任をもって関わり続けることが、コミットメントです。モチベーションが高まることは、コミットメントに繋がる重要な要素ですが、必ずしもイコールではありません。モチベーションは波があるものですが、コミットメントは、一度決めたことに対して責任感を持ち、困難があってもやり遂げようとする揺るぎない姿勢を表すと言えるでしょう。

なぜ今、組織のコミットメントが人事・管理職にとって重要なのか?

不確実な時代を乗り越える推進力となります

現代のビジネス環境は、VUCA(Volatility:変動性、Uncertainty:不確実性、Complexity:複雑性、Ambiguity:曖昧性)と呼ばれるように、予測が困難で変化が激しい特徴があります。このような状況下では、過去の成功体験が通用しない場面も多く、個人やチーム、組織全体が、設定した目標に対し「何が何でも達成する」という強いコミットメントを持つことが、困難を乗り越え、持続的な成長を遂げるための不可欠な要素となります。

指示待ちではなく、自ら課題を発見し、解決策を導き出す自律的な働き方が求められる中、従業員一人ひとりのコミットメントは、組織の適応力と競争力を高める源泉となるのです。

従業員エンゲージメントとの深い関係性があります

従業員が組織の目標や価値観に共感し、「この会社のために貢献したい」と強く願う気持ちは、「組織コミットメント」と呼ばれ、生産性の向上や離職率の低下に大きな影響を与えます。この組織コミットメントは、近年注目される「従業員エンゲージメント」と深く関連しています。

従業員エンゲージメントとは、企業と従業員が互いに信頼し、貢献し合える関係性を指します。エンゲージメントが高い従業員は、自らの仕事に誇りを持ち、組織の成功のために自発的に貢献しようとします。この自発的な貢献意欲こそが、強いコミットメントの表れであり、エンゲージメントが高い組織ほど、従業員のコミットメントも高まる傾向にあります。人事・管理職の皆様は、コミットメントを単なる「やる気」や「責任感」と捉えるだけでなく、従業員が組織と深く結びつき、能動的に貢献したいと願うエンゲージメントの指標としても理解しておくことが重要です。

人事・管理職必見!従業員と組織のコミットメントを高める実践アプローチ

従業員のコミットメントは、組織のパフォーマンスに直結します。ここでは、人事・管理職の皆様が実践できる具体的な方法をご紹介します。

個人のコミットメントを引き出す具体的な方法

個々の従業員が目標達成に強くコミットできるよう、以下の点を意識しましょう。

目標設定の明確化と合意形成(SMART原則の活用)

目標はSpecific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性がある)、Time-bound(期限がある)のSMART原則に沿って明確に設定します。

上司が一方的に目標を与えるのではなく、従業員自身が目標設定に深く関わり、納得感を持って「自分の目標」として受け入れられるように対話を重ね、合意を形成することが重要です。

権限委譲と裁量の拡大

従業員に適切な権限と裁量を与えることで、「自分の仕事」という意識が高まり、責任感と達成への意欲が向上します。マイクロマネジメントを避け、信頼して任せる姿勢を見せましょう。

定期的なフィードバックと成長支援

目標達成に向けた進捗を定期的に確認し、肯定的なフィードバックと改善に向けた具体的なアドバイスを提供します。

従業員のスキルアップやキャリアパスに対する支援は、長期的なコミットメントを育む上で欠かせません。1on1ミーティングなどを通じて、個人の成長をサポートする姿勢を示しましょう。

貢献の可視化と承認

小さな成果でも見逃さず、積極的に評価し承認することで、従業員は自分の仕事が組織に貢献していることを実感し、さらなるコミットメントに繋がります。社内報やミーティングでの共有など、様々な方法で貢献を可視化しましょう。

組織全体のコミットメントを醸成する戦略

組織として従業員のコミットメントを高めるには、以下の戦略が有効です。

ビジョン・ミッションの浸透と共感

組織の存在意義や目指す方向性を明確に言語化し、あらゆる機会を通じて従業員に繰り返し伝達します。

従業員が「なぜこの会社で働くのか」「自分の仕事がどのように社会や顧客に貢献するのか」を深く理解し、共感することで、組織へのコミットメントが高まります。

心理的安全性の確保

従業員が安心して意見を言える、質問できる、失敗を恐れずに挑戦できる環境(心理的安全性)を整えることは、自律的な行動とコミットメントを促します。

管理職は、オープンなコミュニケーションを奨励し、建設的な議論を歓迎する姿勢を示すことが求められます。

「若手の心理的安全性」を高める施策例↓

―続いて、「若手組織づくりラボ」についても教えてください。どのような狙いで始められたのでしょうか?

原田:出発点となった課題は、私たちイノベーション本部内の横の繋がりの薄さです。イノベーション本部は2つの統轄部で構成されていますが、相互の関わりが薄く、勤務地も東京本社と技術研究所(茨城県つくば市)に分かれている影響もあり「同じ本部だけど名前を知らない/名前と顔が一致しない人がいる」という状況が起こっていました。立地や部を超えた横の繋がりや、一つの本部としての繋がりができればという思いで「若手組織づくりラボ」を企画しました。

尾登:加えて、組織の心理的安全性がまだ低いことや、2022年から月1回実施していた副社長とのコミュニケーションの場「Morimichi Café」で若手社員が遠慮をして本音を言えていないのではないかという意見が出ていた背景もあります。まずは若手社員を対象に同年代だけで話す場を設けることで、より本音が言いやすくなるのではないかと考え、参加対象は30代前半までの若手としました。

公正な評価と報酬制度

努力と成果が正当に評価され、公平な報酬が与えられる制度は、従業員の信頼を築き、組織へのコミットメントを強化します。

評価基準の透明性を高め、従業員が納得できるプロセスを構築しましょう。

コミュニケーションの活性化とチームビルディング

部署や役職を超えたコミュニケーションを奨励し、信頼関係を築くことで、チームの一員としての連帯感や目標達成への一体感が生まれます。

特にリモートワーク環境下では、意識的に非公式な交流の機会を設けたり、オンラインツールを活用したりするなど、工夫が必要です。

「オーバーコミットメント」を防ぐマネジメント

コミットメントは重要ですが、能力や時間以上に多くの仕事や目標を引き受けすぎてしまう「オーバーコミットメント」は、従業員のバーンアウトやパフォーマンス低下を招くリスクがあります。人事・管理職は、このリスクを認識し、適切なマネジメントを行う必要があります。

負荷管理の徹底:

各従業員のタスク量やキャパシティを正確に把握し、無理な要求はしないようにしましょう。定期的な1on1やタスクの進捗確認を通じて、早期にサインを察知することが重要です。

優先順位の明確化:

複数のタスクやプロジェクトが重なる場合、何が最も重要で、どこにエネルギーを集中すべきかを従業員と共に明確にすることが不可欠です。

「ノー」と言える文化の醸成:

従業員が過度な期待に対し、適切に「ノー」と言えるような心理的安全性のある職場環境を作ることが、長期的なコミットメント維持に繋がります。

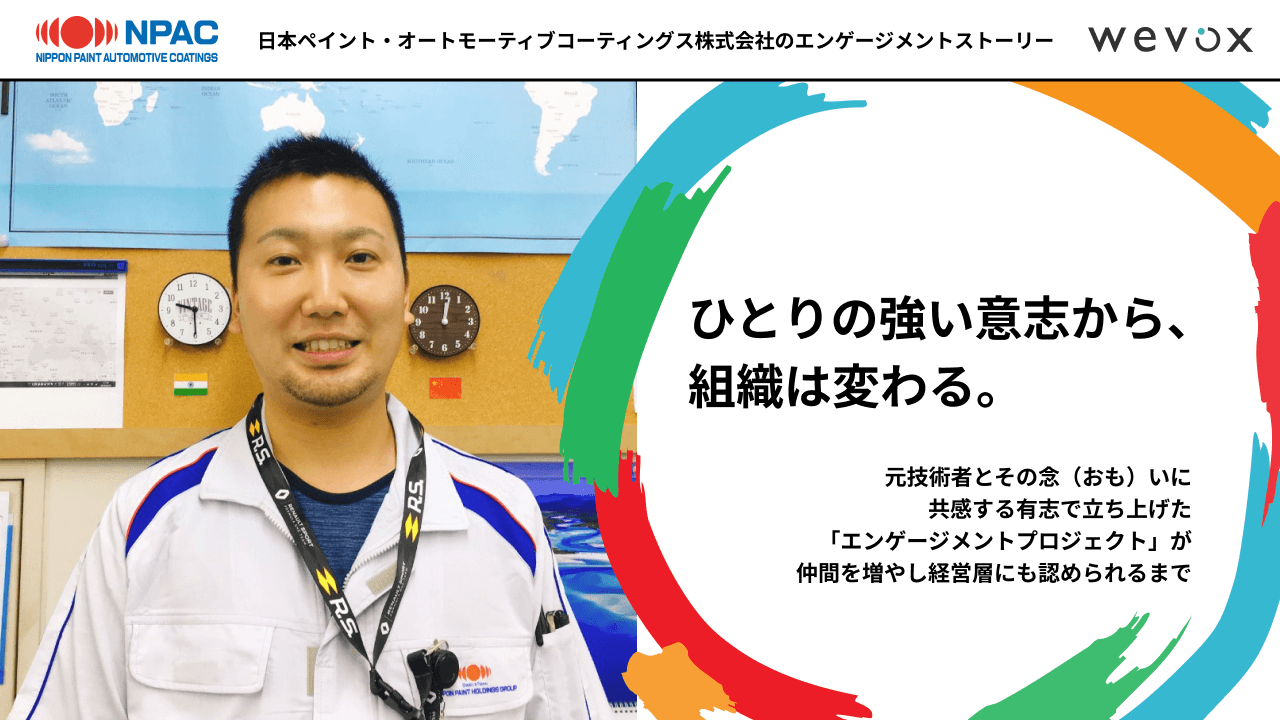

自発的に活動していくことを重視し、「コミットメントを無くした」事例↓

エンゲージメント活動を業務にはせず、会社の施策からも外すことで、「いつまでにこれをやります」みたいなコミットメントを無くすことや、手段が目的となってしまうことを防ぐためです。したがって、フォーマルな報告義務はありませんが、我々の「覚悟や念(おも)い」はしっかりと表に出したいため、適宜私たちから経営への報告を行ったり、従業員へのフィードバックを行ったりしています。あくまで従業員が自発的に活動していく団体という位置付けです。

―強制力を働かせなかったと。

そうです。ただ、活動を進めるうえで予算の問題はどうしても発生します。そこについては、副社長にスポンサーになっていただくよう相談し、適宜アドバイスをもらいながら予算を引き出せるような仕組みを整えました。

まとめ:コミットメントで不確実な時代を勝ち抜く組織へ

コミットメントとは、目標達成に向けて責任と決意をもって深く関わることです。単なる「やる気(モチベーション)」に留まらず、VUCAと呼ばれる不確実な現代において、個人が自律的に目標を追求し、組織が変化に適応し成長するための重要な推進力となります。また、従業員エンゲージメントを高める上でも、コミットメントは不可欠な要素です。

明確な目標設定、適切な権限委譲、手厚いフィードバックと成長支援、そしてビジョンの共有や心理的安全性の確保といった多角的なアプローチを通じて、従業員一人ひとりが「自分もこの組織の一員として目標達成に貢献したい」と感じられる環境を整えることが、結果として生産性の向上、従業員満足度の向上、ひいては組織の持続的な成長と変革を可能にします。

記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

組織を超えた学びの場

組織を超えた学びの場 動画を通した学び

動画を通した学び

エンゲージメント可視化・分析

エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析

組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ

きづきのきっかけを遊んで学ぶ