ブレインストーミングとは?4原則・やり方・成功のコツを徹底解説

「会議で良いアイデアが出ない」「チームの創造性を高めたい」と悩む人事・管理職の方へ。ブレインストーミング(ブレスト)は、複数人で自由な発想を出し合い、革新的なアイデアを数多く生み出す会議手法です。この記事では、ブレストの基本概念から、「批判厳禁」「自由奔放」「量より質」「結合改善」という4原則、準備から実施・整理までの具体的なやり方、ありがちな失敗を避けて成功させるコツを徹底解説します。一人でできるブレスト(一人ブレスト)の方法や、オンライン・オフラインで活用できるツールもご紹介。この記事を読めば、チームの心理的安全性を高め、アイデア創出力が飛躍的に向上し、課題解決や新企画立案に繋がるヒントが見つかるでしょう。あなたの組織のアイデア力を最大限に引き出すための実践的なノウハウが満載です。

新卒から人事畑ひとすじ23年、制度設計から採用、育成、労務、果ては部下の恋バナ相談まで(?)幅広く経験。前職では人事部長として"長く活躍できる組織"を目指し、社内外から「人事の相談役」と呼ばれるように。現在はアトラエで"エンゲージメントプロデューサー(自称)"としてクライアントの組織づくりを支援しつつ、自社のエンゲージメント向上にも燃える毎日。牛丼を食べながら組織の未来を考えるのが至福の時間。口癖は「ごめんごめん、実はさ...」。ちなみに最近の悩みは「Z世代との絶妙な距離感」。

ブレインストーミングとは?チームの創造性を引き出す会議手法

ブレインストーミング、通称「ブレスト」は、複数人で自由な発想を出し合い、たくさんのアイデアを生み出すための会議手法です。アメリカの広告代理店でクリエイティブ・ディレクターを務めていたアレックス・F・オズボーン氏によって考案されました。その最大の目的は、質よりも量を重視し、常識にとらわれない斬新なアイデアを数多く集めること。参加者全員が気軽に意見を出せる雰囲気を作り、お互いの発言を刺激し合うことで、一人では思いつかないようなユニークな発想が生まれることを目指します。チームの創造性を引き出し、課題解決や新しい企画立案に繋がる重要な手法として、多くの企業で活用されています。

関連する参考記事

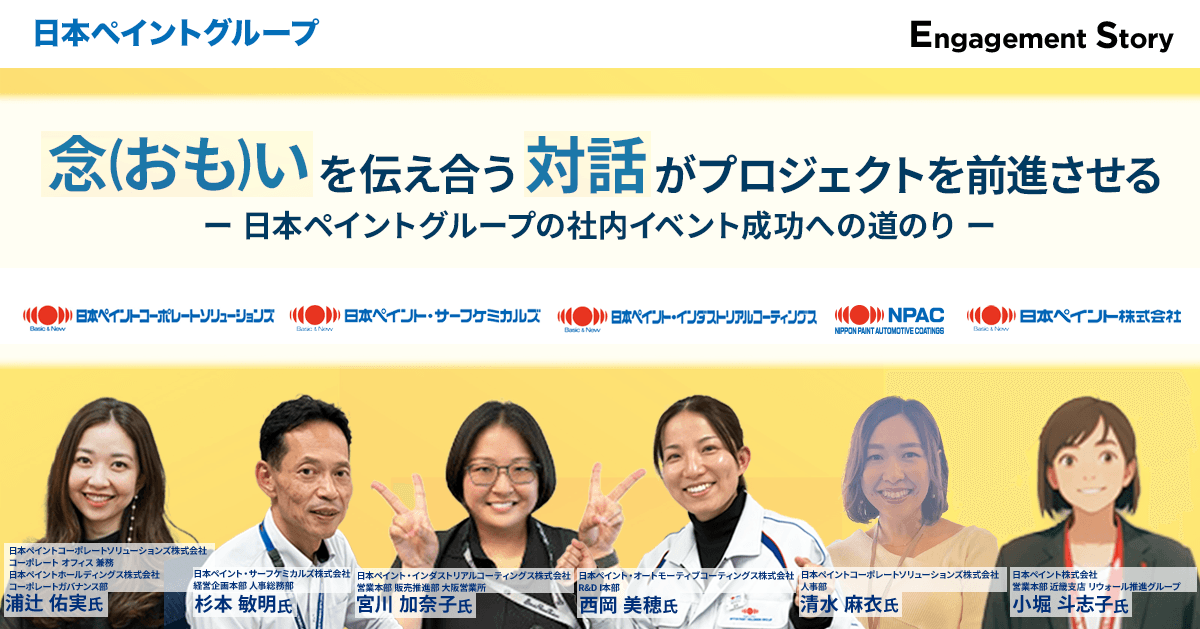

小堀:最終的には、グループ内でエンゲージメント活動を行う有志コミュニティ「Engagement for Employee(EFE)」の事務局メンバーである細山田にファシリテーターを依頼し、実行委員全員が一堂に介して半日間、チームビルディングとブレストをして企画をまとめました。これが2024年2月初旬でした。

浦辻:私たち実行委員だけで進めることもできたとは思いますが、ブレストの場に第三者として客観的に見られる人を置くことで、メンバー同士では出てこない、第三者に対してだからこそ話せる念いや言葉が出てくるのではないかと考えました。そこで、私自身もEFEの事務局のメンバーで、NIPPE Dayの構想に関して以前より細山田から助言をもらっていたこともあって、ファシリテーションをお願いしたんです。

ブレインストーミングの「4原則」を徹底解説

ブレインストーミングを成功させるためには、考案者であるオズボーン氏が提唱した「4原則」を理解し、厳守することが不可欠です。これらの原則を守ることで、参加者は安心して発言でき、アイデアが生まれやすい環境が整います。

批判厳禁(No criticism)

ブレインストーミング中、他の参加者のアイデアを批判したり、否定的な意見を述べたりすることは絶対に禁止です。「それは無理」「非現実的だ」といった発言は、せっかく出かかったアイデアの芽を摘み、参加者の発言意欲を失わせてしまいます。特に日本の会議文化では「空気を読む」ことが重視されがちですが、ブレストにおいてはそれがアイデア創出の妨げとなることを理解しましょう。どんなに突飛に思えるアイデアでも、まずは受け入れる姿勢が大切です。この原則を守ることで、参加者は「何を言っても大丈夫」という心理的安全性の下、自由に発想を広げることができます。

自由奔放(Free association)

「こんなこと言ったら笑われるかな」「常識から外れているかも」といった遠慮は不要です。思いつくまま、自由奔放にアイデアを出しましょう。突拍子もないアイデアや、一見すると実現不可能に思えるような発想でも大歓迎です。なぜなら、そうした自由な発想こそが、革新的なアイデアの源となる可能性があるからです。既成概念にとらわれず、思いつくことをどんどん口に出すことで、議論が活性化し、思いがけない発見に繋がります。

量より質(Quantity over quality)

ブレインストーミングの段階では、アイデアの「質」を問う必要はありません。それよりも、いかに多くの「量」を出すかを重視します。たくさんのアイデアの中から、後で良いものを選び出したり、組み合わせたりする工程があるため、この時点では「良いアイデアを出そう」と肩肘を張る必要はありません。とにかく数を集めることに集中することで、多様な視点からの発想が集まり、最終的に質の高い解決策に繋がる可能性が高まります。

結合改善(Combination and improvement)

出されたアイデアをそのままにするのではなく、それらを組み合わせたり、さらに発展させたりして、より良いアイデアへと磨き上げていくことを意識します。例えば、「AさんのアイデアとBさんのアイデアを組み合わせたらどうだろう?」や、「Cさんのアイデアをもう少し具体的にするにはどうすればいいか?」といった視点です。他の人のアイデアからヒントを得て、自分の発想と結びつけたり、改善点を見つけたりすることで、相乗効果が生まれ、新たな価値を持ったアイデアが生まれます。

ブレインストーミングの正しいやり方・進め方(実践ガイド)

ブレインストーミングを効果的に行うには、準備から実施、そして実施後の整理まで、明確なステップを踏むことが重要です。

準備:ブレスト成功の土台作り

まずは、ブレインストーミングの目的とテーマを明確に設定しましょう。「新商品のアイデアを出す」「業務フローの改善点を見つける」など、具体的にゴールを定めることで、議論がブレずに済みます。次に、会議の進行役となるファシリテーターを選出します。ファシリテーターは、4原則の遵守を促し、全員が発言しやすい雰囲気を作る重要な役割を担います。参加者には事前にテーマを共有し、各自で軽く考えておく時間を設けると、よりスムーズな議論が期待できます。

実施:アイデアをどんどん出していくプロセス

準備が整ったら、いよいよブレインストーミングの実施です。ファシリテーターが4原則を改めて説明し、参加者全員で意識を共有します。その後、設定したテーマについて、参加者一人ひとりが自由にアイデアを出していきます。声に出して発言するだけでなく、付箋やホワイトボードを活用してアイデアを書き出すのも非常に有効です。視覚的にアイデアを共有することで、他の参加者の発想を刺激し、連鎖的に新しいアイデアが生まれやすくなります。ファシリテーターは、特定の意見に偏らないよう、バランス良く発言を促しましょう。

アイデア整理:見つけたヒントを価値あるものに

アイデアを出し尽くしたら、次はそれらを整理する段階です。膨大なアイデアの中から、似ているもの同士をまとめたり、関連性の高いものをグループ化したりすることで、全体像が見えてきます。この時、KJ法やマインドマップといった整理手法が役立ちます。KJ法は、出されたアイデアをグループ化し、それぞれのグループに名称をつけ、図解化していくことで、アイデアの構造を明確にする方法です。マインドマップは、中心となるテーマから放射状にアイデアを広げていく視覚的な手法で、関係性を把握しやすくなります。整理されたアイデアの中から、今後の検討に進めるものを選びましょう。

ブレインストーミングでありがちな失敗と成功のコツ・回避策

効果的なブレインストーミングを実現するには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。人事・管理職の皆様が直面しがちな失敗とその回避策を具体的にご紹介します。

参加しやすい雰囲気作りと適切な時間管理

ブレインストーミングの成否は、参加者がいかに安心してアイデアを出せるかにかかっています。ファシリテーターは、笑顔や肯定的な相づちで、参加しやすい雰囲気を作ることを心がけましょう。また、時間を区切り、「最初の10分は自由にアイデア出し、次の10分はそれらを組み合わせる」といったように、メリハリのある時間管理も大切です。だらだらと続けるのではなく、集中して取り組めるようにすることで、質の高いアイデアが生まれやすくなります。

ありがちな失敗とその回避策

議論が白熱してくると、いつの間にか当初の目的から逸れてしまうことがあります。ファシリテーターは、定期的に目的を再確認し、議論の方向性を修正する役割を担います。

ブレインストーミングで陥りやすい失敗と、その回避策は以下の通りです。

失敗1:発言者が偏る、声の大きい人の意見に流される

回避策:

ファシリテーターが意識的に発言の少ない人に水を向ける、全員に付箋を配り同時にアイデアを書き出させる(サイレントブレインストーミング)、あるいはオンラインツールで匿名投稿を許可するなど、全員が等しく発言機会を持てる仕組みを取り入れましょう。

失敗2:具体的なアイデアが出にくい、抽象的な発言ばかりになる

回避策:

事前に具体的な事例を提示して発想を補助したり、「もし~だったら?」と仮説を立てさせる質問を投げかけたりして、思考の範囲を広げましょう。

失敗3:結局何も決まらない、ブレストで終わってしまう

回避策:

最後のアイデア整理の時間を必ず設け、具体的な次のアクション(例:選定されたアイデアを次の会議で深掘りする、担当者を決める)まで決めるようにしましょう。

これらの失敗を回避することで、ブレインストーミングは単なるアイデア出しで終わらず、具体的な成果に繋がる強力な会議手法となります。

一人ブレストでも効果的!具体的なやり方

複数人で行うブレインストーミングだけでなく、個人でもアイデア出しの手法として応用できます。一人ブレストは、自分のペースで深く思考できるのがメリットで、チームでの議論前に個人でアイデアを温めておく際にも有効です。

マインドマップを活用した思考の可視化

一人ブレストで非常に有効なのがマインドマップです。白い紙の中央に解決したい課題やテーマを書き、そこから放射状に連想されるキーワードやアイデアを枝のように広げていきます。色を使ったり、イラストを加えたりすることで、視覚的に思考を整理し、新たな発想を促すことができます。思いつくままにキーワードを書き出していくことで、普段は気づかないような繋がりや、潜在的なアイデアを発見できるでしょう。

SCAMPER法でアイデアを多角的に検討

SCAMPER(スキャンパー)法は、既存の製品やサービス、アイデアに対して7つの視点から問いかけ、新しい発想を生み出すフレームワークです。

Substitute(置き換える)

Combine(組み合わせる)

Adapt(応用する)

Modify/Magnify(修正する/拡大する)

Put to other uses(他の用途に使う)

Eliminate(削除する/減らす)

Reverse/Rearrange(逆にする/再配置する)

これらの問いを自問自答することで、アイデアを多角的に見つめ直し、改善点や発展の可能性を見出すことができます。人事・管理職の皆様が既存の業務プロセスや施策を見直す際にも、このフレームワークは非常に役立ちます。

ブレインストーミングに役立つツール(オンライン・オフライン)

ブレインストーミングを効率的に進めるために、様々なツールが役立ちます。状況に合わせて最適なものを選びましょう。

オンラインツールで場所を選ばずアイデア共有

リモートワークが普及した現代では、オンラインでのブレインストーミングも一般的になりました。オンラインホワイトボードツールや、リアルタイムで付箋を共有できるデジタルツールを活用すれば、離れた場所にいても、まるで同じ部屋にいるかのようにアイデアを出し合い、整理することが可能です。これらのツールは、出したアイデアを自動で保存・整理できる機能も備えており、会議の議事録作成の手間を省くことにも繋がります。

オフラインツールでアナログならではの創造性

対面でのブレインストーミングでは、ホワイトボードとマーカー、そしてカラフルな付箋が最も効果的なツールです。大きなホワイトボードにアイデアを書き出したり、付箋に一つずつアイデアを書いて貼り付けたりすることで、参加者全員で視覚的に情報を共有できます。付箋は簡単に移動させたり、グループ化したりできるため、アイデアの整理整頓も直感的に行えます。アナログならではの「手を動かす」という行為が、創造性を刺激することもあります。

まとめ

ブレインストーミングは、チームの創造性を引き出し、革新的なアイデアを生み出すための強力なツールです。「批判厳禁」「自由奔放」「量より質」「結合改善」という4原則を守り、適切な準備と進め方を実践すれば、会議は活性化し、期待以上の成果を得られるでしょう。特に人事・管理職の皆様には、この手法を活用して、チームの心理的安全性を高め、発言しやすい文化を醸成していただきたいと願っています。一人ブレストやツール活用も取り入れながら、ぜひあなたの組織でも実践してみてください。アイデアが溢れ出る活気あるチーム作りは、ブレインストーミングから始まります。

記事監修者

2013年からライターとして活動。DIOの立ち上げ時から企画・運営を担当。300社を超えるWevox導入企業への取材を通して、エンゲージメントや組織づくりのストーリーを届けている。「わたしたちのエンゲージメント実践書」(日本能率協会マネジメントセンター)のブックライティングも担当。

組織を超えた学びの場

組織を超えた学びの場 動画を通した学び

動画を通した学び

エンゲージメント可視化・分析

エンゲージメント可視化・分析 組織カルチャー可視化・分析

組織カルチャー可視化・分析 きづきのきっかけを遊んで学ぶ

きづきのきっかけを遊んで学ぶ